東京電力の調達品リストを見ていると、

『配電用変電所用変圧器 66/6kV 20MVA』なんていう項目がある。

機器の故障などに備えるなら

変圧器の台数は変電所あたり 少なくとも 2 台, おそらくは 3 台以上あるだろうが、

私には 10 台以上並んでいるようにも想像しがたいので、

きっとこの変圧器 3 〜 5 台分位が 典型的な配電用変電所のスケールなのだろう。

(というか、きっとそうなる様に 1 台の変圧器の容量を設計するだろうと思う。)

この 20 MVA 変圧器は、 定格電圧 6.9KV の三相交流を使っているため、

定格電流の一次側(入力)が 167 A で、 二次側(出力)では 1670 A となる。

定格であるから幾分余裕をみた数字の筈ではあるが、 それにしても凄い電流量だ。

どんな開閉器 (というより遮断器) を使っているのか 気になるところでもある。

また、配電線路への繋ぎの部分がどうなっているのか にも興味がそそられる。

一世帯の消費電力が 4kVA だと仮定すると、 5000 軒分だ。

う〜ん、 これだけでは多いのか少ないのか良く判らないな。

で、 世帯数を調べた所によると、 神奈川県の世帯数は 310 万だそうだ。

私の自宅のある川崎市麻生区の世帯数で 54 万。

ということは、 麻生区全体に変圧器が 100 台要るのか。

仮に変電所当たりの変圧器台数が 4 台だとすると、 変電所 25 箇所分。

結局、 電流量を数字で見るとたしかに凄いけれど、

電力需要の方がもっともっと凄いというのが結論。

という訳で、手始めに、最寄りの百合ヶ丘変電所へ行ってみた。 塀はなく、金網と植木程度だったので、少しは中の様子が伺えた。 なお、外から覗いていただけなので、 中の機器の機能などは全て私の想像である。 言ってみれば、この page は私の推理ゲームの途中経過であり、 このゲームの真実の解は決して得られないのである。 大きく外していなければ良いのだが。 (^^;;

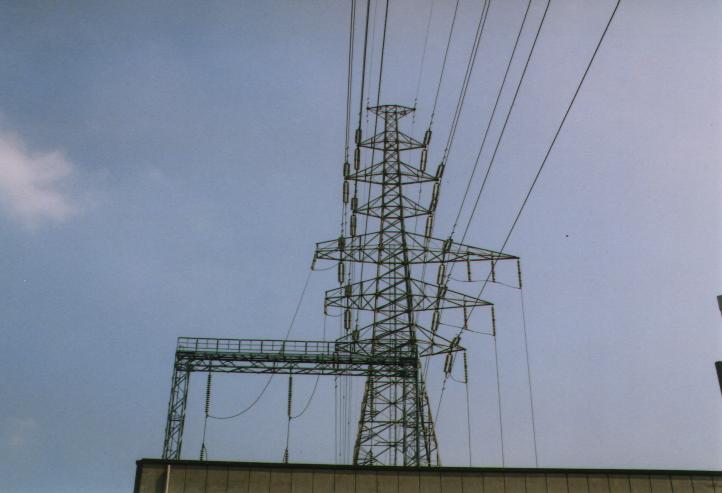

変電所とその背後の柿生線 18 号基

変電所とその背後の柿生線 18 号基

ここが変電所への電力の入口となる。

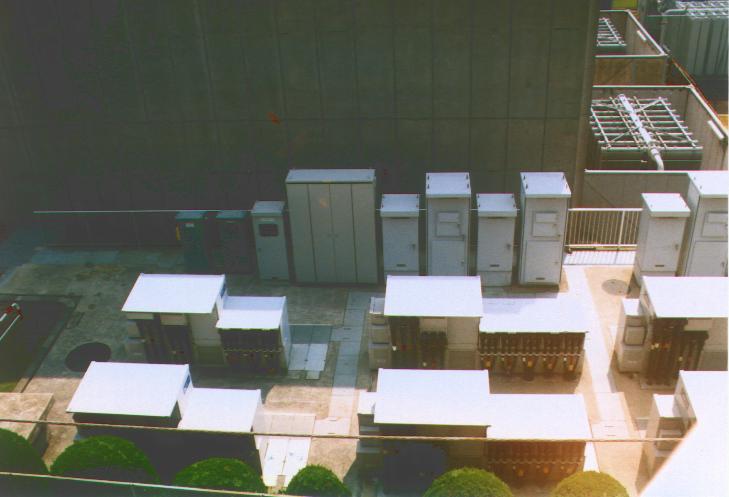

変電所敷地内のフィーダ用地下ケーブルヘッダ装置群

変電所敷地内のフィーダ用地下ケーブルヘッダ装置群

で、こちらが変電所からの電力の出口だ。なおこの装置の正式名称は良く判らない。

写真には写っていないが、横の所に『1BMC-A』なんて書いてある。

第一バンク (1B) の多接触継電器 (MC) の A 号基か????

私は多接触継電器というのが何を目的とした、 どんな継電器であるのか判らない。

書籍で出てきた表の中にあっただけで 名前でしか知らないのだが、

少なくともここは継電器が出てくる所ではないだろうと思う。

というのは、

遮断器を動作させるための信号を 生成したり合成したりするのが継電器だ、

と理解しているからだ。

だから、たとえば、

この装置の主目的が遮断器であったとしたなら、

まだ少しは私にも話が見える。

というより、配電線を保護する都合上、

一番最後はとんでもない異常電流が流れている時でも

安全に解放することのできる『遮断器』でないとマズイと思うのだ。

それでも、おそらく最初の 1B が第一バンクを指すと見るのは当たっているだろう。

もしもそうだとすると、 この変電所は三つのバンクから構成されており、

各バンクから 6 〜 9 本のケーブルが出ているように見える。

まぁ、納得できるスケールではある。

やはりバンク当たり 20 MVA なのだろうか。

もう一段階大きい変圧器の容量が 25 MVA か 30 MVA 位だったら、

そういった変圧器を使っている可能性もある。

右奥に見えているのは 変圧器の絶縁油の冷却器だろうか、 三つあるようだ。

しかし、 今年の暑さでは変圧器も辛かろう。 ちなみにこの日の最高気温 35 度。

百合ヶ丘線 1 号基の鉄塔

百合ヶ丘線 1 号基の鉄塔

このガントリー型鉄塔は 柿生線から引き下ろした高圧送電線を

変電所建屋に取り付けられたブッシングに渡すために 建てられている。

世の中には、 電力会社の敷地の外に出る事もなく、

1 号基だけで終ってしまう送電線が 結構あるのかも知れない。

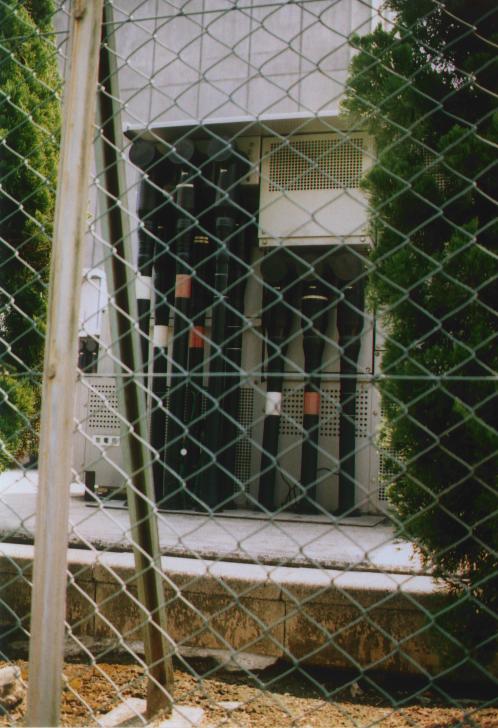

フィーダ用地下ケーブルヘッダ装置, 右半分中心

フィーダ用地下ケーブルヘッダ装置, 右半分中心

この 1 台からは 3 本 1 set の配電フィーダ線が 4 set 出てきている。

各セットの上にある銘板には付近の地名などが書かれているので、

こちらが出力側であろうと推察される。

ケーブルの太さは手首ほどで、

余り捻ったような様子は見えないが、 場所からして、

325 mm2 または 500 mm2 の CVT ケーブルだろうか。

電力ケーブルの敷設条件にもよるが、

325 mm2 なら 600 A 程度の電流を流せるし、

500 mm2 なら 750 A 位を流せる。

フィーダ線の set 数は装置によって 3 〜 5 set と異なっている。

1 set のケーブルに巻かれたテープの色は、

左から順に白・赤・青, または白・赤・黒。

黒と青はどちらでもいいのであろうか、

あるいは退色して違う色に見えるようになっただけなのか…。

しかし、このケーブルの反対側の端、

地下フィーダ・ケーブルが地上に出てくる所はどうなっているのだろうか。

見てみたいものだ。 しかし、何処だろう? 探すか。 でも、どうやって?

フィーダ用地下ケーブルヘッダ装置, 左半分

フィーダ用地下ケーブルヘッダ装置, 左半分

右半分が出力側のようだったので、こちらは入力側であろうか。

ケーブルは左端に前後で 2 set が、その右にもう 1 set がある。

何故何セットもあるのだろう。

自分本来のバンクに接続するケーブルと、

自分が接続しているバンクがトラブルを起こした時に使う、 渡り母線であろうか。

でもそんなものであれば、 こんな所から引き回さないで、

変電所建屋内の変圧器の直後に 三極断路器でもあれば充分だろう。

ただ単に、 電流量を稼ぐために、 並列に配線しているだけかも知れない。

1000 A 以上の電流が流れる部分であるし、

問題のケーブルと送出用のケーブルとが 大体同じ太さのように見えたから、

2 set や 3 set の並列ぐらいは 充分にありそうなことでもある。

左下のプレートには、 何の事かは判らないが、 『放電用』と書いてある。

してみると、 これらのケーブルのどれかの先には

コンデンサが付いていたりするのだろうか。

でも普通は、 需要家側が付けるもののような気もするし、

地下ケーブルはただでさえ キャパシタンスが大きいのだ。

わざわざ伝送距離を縮めるような事もするまい。

では話は逆で、 地下ケーブル自身に溜った電荷を放電するためなのだろうか?

あるいは、 この筺体内に停電時に開閉器を引きはずすための

スーパー・キャパシタでも入っているのだろうか。

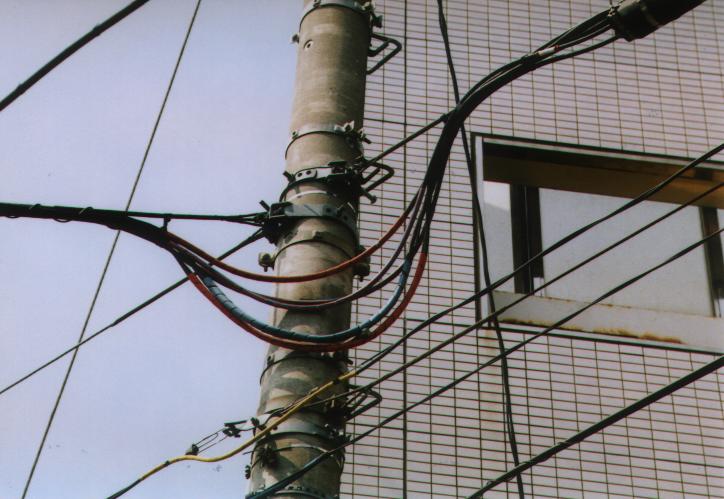

変電所敷地から出てきて電柱に取り付いた通信ケーブル

変電所敷地から出てきて電柱に取り付いた通信ケーブル

この写真を撮った時には、

卸したての電力がこの道を横切るケーブルを流れている筈だと信じて疑わなかった。

しかし、その割には、すぐに電柱のてっぺんに昇って行ったりはしていない。

では、この電柱のてっぺんの配電線はどこからフィードされているのか。

ここら辺から、少し怪しくなってきた。

ひょっとしたら、外から中に入ってくる線なのか?

例えば、変電所内の電源は、

自前とヨソからの 2 系統を使えるようにしているとか。

ここまで来ると、もう不安だ。

少なくとも最初の開閉器くらいまでは、この電線を追いかけていっておくのだった…。

この日、暑かったからなぁ。 # 単なる言い訳。

通信ケーブルの電柱への取り付き

通信ケーブルの電柱への取り付き

ケーブルが電柱のコンクリートと擦れて、

地絡 (地面とショートすること) しないようにカバーが付いている。

ケーブルは 5 本。

どうも、カメラを片手に現場にいると、

目に映るものに気を取られてしまう所為か、

充分に考察ができなくなってしまうようだ。

まぁ、 カメラ・バッグを肩から下げて町中をウロ付くなど、

廻りの視線が気になって、カメラをゆっくり構える事も難しいくらいだからだろうか。

いつも出来上がったプリントを見ながら、

あれもこれも見てくるべきだった、 とホゾを噛む事の繰り返しである。

また見に行かなければなるまい。